-

新闻

破译本草细胞语言!CEL-G® TFF Lab 让千年薄荷在微观世界“开口说话”

发布日期:2025-07-07

在中药宝库中,薄荷以其独特的辛凉之气和广泛的功效传承千年。无论是疏风散热、清利头目,还是疏肝解郁、透疹止痒,薄荷叶片中蕴含的能量始终令人着迷。而同腾新创TFF Lab系列外泌体浓缩处理系统以前沿科技为钥匙,从薄荷叶片中高效提取出高纯度、高活性的薄荷外泌体(Peppermint exosomes),这不仅是对传统中药智慧的科技赋能,更是在细胞层面解锁了薄荷前所未有的健康能量,为化妆品、大健康、医药等领域带来颠覆性创新原料!

突破性技术:

TFF Lab 如何“解锁”薄荷的细胞精华?

传统薄荷提取物(如精油、水提物)虽有效,但成分复杂,靶向性有限,生物利用度也常受挑战。TFF Lab 采用先进的切向流过滤(Tangential Flow Filtration, TFF)技术,结合精密分级的纯化工艺,成功实现了:

高纯度提取:有效去除植物碎片、大分子蛋白、核酸等杂质,获得高度均一的植物外泌体[1]。

完整活性保存:TFF的低剪切力特性最大程度保护了外泌体膜的完整性和内部活性物质(如微小RNA、蛋白质、脂质)的生物活性,这是其发挥强大功效的基础[2]。

高得率与可扩展性:该技术平台稳定高效,为大规模生产和质量可控的薄荷外泌体原料供应提供了坚实保障。

微观信使,强大效能:

薄荷外泌体的中西医功效机制

薄荷外泌体继承了薄荷的精华,更因其纳米尺度和天然的“细胞信使”特性,具备了超越传统提取物的独特优势。它如同精准的“生物导弹”,能够穿越生理屏障,将活性物质高效递送至靶细胞,调控细胞行为。

中医理论中,薄荷的核心功效在于“辛凉解表、清利头目、疏肝行气、透疹解毒”。薄荷外泌体通过其携带的特定生物活性分子,以更直接、高效的方式作用于现代医学所阐释的相应靶点和通路,实现并强化了这些传统功效:

1. 疏风散热 (抗炎、调节免疫):

机制:研究发现,薄荷外泌体富含具有抗炎活性的微小RNA(如miR-159a, miR-319等)和蛋白质。它们能被免疫细胞(如巨噬细胞)摄取[3],下调促炎因子(如TNF-α, IL-1β, IL-6)的表达,上调抗炎因子(如IL-10),有效缓解炎症风暴[4]。

应用潜力:对应“解表散热”,适用于缓解由风热感冒、上呼吸道感染引起的发热、咽痛、头痛;改善皮肤过敏性炎症(如湿疹、皮炎);辅助治疗自身免疫性疾病相关的慢性炎症。

2. 清利头目 (神经保护、改善微循环):

机制:薄荷外泌体可穿越血脑屏障或作用于脑血管内皮细胞。其携带的活性成分能抑制小胶质细胞过度活化引起的神经炎症,减轻氧化应激损伤,促进神经细胞存活[5];同时可能具有舒缓血管平滑肌、改善局部微循环的作用[6]。

应用潜力:对应“清利头目”,适用于改善紧张性头痛、偏头痛、眩晕;缓解视疲劳、干眼症(通过抗炎和改善眼表微循环);潜在应用于神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病)的辅助干预。

3. 疏肝行气 (调节情绪、保肝利胆):

机制:薄荷的“行气”作用部分源于其对平滑肌的舒缓效应。薄荷外泌体可能通过调节肠道神经系统或直接影响胃肠道平滑肌细胞,缓解痉挛,促进胃肠蠕动[7]。其抗炎和抗氧化特性也有助于减轻肝脏炎症损伤和氧化应激,促进胆汁分泌[8]。

应用潜力:对应“疏肝解郁、行气和中”,适用于改善肝郁气滞引起的胁肋胀痛、郁闷不舒、消化不良、腹胀、嗳气;辅助治疗功能性消化不良、肠易激综合征;保护化学性肝损伤。

4. 透疹解毒 (皮肤修复、抗敏抗病毒):

机制:薄荷外泌体易于被皮肤细胞吸收。其强大的抗炎、抗氧化能力能迅速舒缓皮肤刺激,减轻红肿瘙痒[9];携带的活性分子能促进角质形成细胞和成纤维细胞的增殖与迁移,加速屏障修复;部分研究提示其可能具有直接抑制某些病毒复制或调节抗病毒免疫应答的潜力[10]。

应用潜力:对应“透疹解毒”,适用于修复敏感肌、舒缓晒后损伤、改善痤疮炎症、促进伤口愈合;辅助治疗带状疱疹、单纯疱疹等病毒性皮肤病;应用于抗敏、修复类高端护肤品核心成分。

西医研究揭示了薄荷外泌体发挥作用的分子机制,其核心在于通过外泌体介导的细胞间通讯:

信号分子递送:将特定的微小RNA (miRNA)、信使RNA (mRNA)、蛋白质、脂质等“货物”精准递送到受体细胞。

细胞受体激活:外泌体表面的配体可直接与靶细胞膜上的受体(如Toll样受体TLRs、整合素)结合,激活下游信号通路。

膜融合/内化:与靶细胞膜融合或通过内吞作用进入细胞,释放内容物影响细胞功能。

关键作用通路:

1.抗炎通路:抑制NF-κB (核因子κB) 信号通路的过度激活,这是炎症反应的核心开关;促进Nrf2 (核因子E2相关因子2) 通路,增强抗氧化酶的表达。

2.抗氧化应激:清除自由基 (ROS),提升超氧化物歧化酶 (SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 等内源性抗氧化酶活性。

3.促进修复:激活PI3K/Akt、MAPK/ERK等促生存和增殖信号通路;调节TGF-β等与组织重塑相关的通路。

4.免疫调节:影响树突状细胞成熟、T细胞分化和巨噬细胞极化 (如向抗炎的M2型转化),平衡免疫反应。

中西医融合的典范:薄荷外泌体完美诠释了中医整体观与西医微观机制的融合,其携带的“活性信息包”系统性地作用于多靶点、多通路,实现“疏风、清热、行气、解毒”的综合效应,这正是中医“调和阴阳、扶正祛邪”的现代科学体现。

应用前景无限:

薄荷外泌体的蓝海市场

薄荷外泌体凭借其独特的优势,在多个领域展现出巨大的应用潜力:

核心功效:强效抗炎舒缓、快速修红止痒、深层修复屏障、抗氧化抗衰、调节微生态平衡。

产品形态:精华液、安瓶、冻干粉、面膜、修护霜等。尤其适合敏感肌护理、医美术后修复、痘痘肌调理、抗初老产品线。

核心功效:清咽润喉、缓解疲劳、改善消化、辅助解酒护肝、调节情绪、增强免疫力。

产品形态:口服液、含片、软胶囊、固体饮料、功能性糖果等。定位日常健康维护和亚健康调理。

核心功效:开发用于皮肤炎症性疾病(特应性皮炎、银屑病)、口腔黏膜炎症、胃肠功能紊乱、神经性疼痛/头痛、病毒性皮肤病的局部或系统性治疗药物/辅料;作为药物递送载体。

研发方向:凝胶、喷雾、贴剂、注射剂等新型制剂。

开发宠物皮肤护理、口腔清洁、消化调理产品。

挑战与展望

尽管薄荷外泌体展现出巨大潜力,其研究仍需解决以下问题:

1. 标准化质控:建立基于中医证候模型的功效评价体系;

2. 产业化瓶颈:依赖高效提取设备(如TFF Lab系列外泌体浓缩系统)实现规模化生产;

3. 理论融合创新:用系统生物学方法解析外泌体作用与“阴阳五行”理论的关联。

携手TFF Lab,共创薄荷外泌体未来

传统超速离心法存在耗时久、得率低、易破坏囊膜完整性等问题,而聚合物沉淀法引入的化学试剂可能污染产物。如何实现高纯度、高活性、规模化的植物外泌体制备,成为产业化应用的“卡脖子”难题。

TFF Lab核心技术:重新定义植物外泌体提取

Figure1 .CEL-G® TFF Lab系列外泌体浓缩系统

切向流过滤(TFF)技术原理

TFF Lab采用动态错流过滤设计,溶液在膜表面形成湍流,有效避免膜孔堵塞,通过分子量截留实现目标外泌体的高效富集。相较于传统方法,其优势显著:

温和分离:无高速离心剪切力,完整保留外泌体膜结构;

连续浓缩:支持三级分离浓缩与缓冲液置换,一步完成纯化;

灵活拓展:模块化设计适配实验室研究至中试生产需求。

采用TFF Lab系列外泌体浓缩处理系统高效提取薄荷外泌体:

Figure 2. 薄荷原料及薄荷未处理原液与处理后外泌体对比

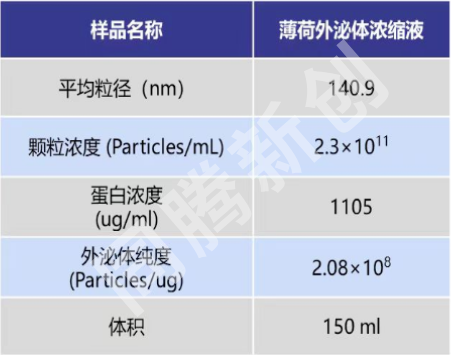

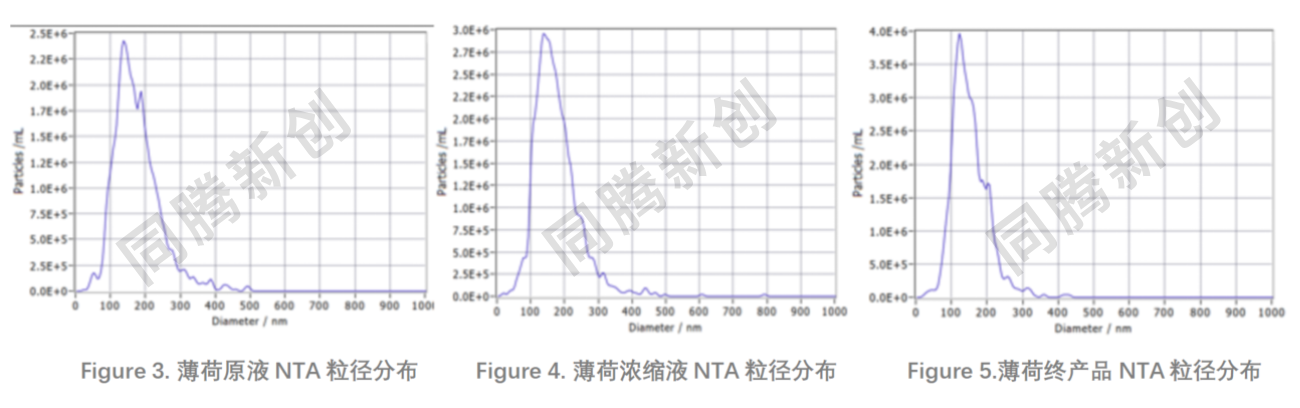

Table1. 经TFF Lab三级自动分离处理后的粒径及单位颗粒浓度

高效节能:处理时间缩短50%,能耗降低40%;

超低损耗:处理10L料液仅需1h,工艺时间短,外泌体受剪切力影响小,保持高活性;

智能控制:实时监测跨膜压、流速、收获体积量等参数;

合规认证:符合GMP规范,满足生产/临床级外泌体制备要求。

从实验室到生产线:TFF Lab的应用场景

1. 科研机构——加速基础研究突破

快速获取高纯度外泌体,用于功能机制解析、载药改造等研究;

支持个性化方案定制,适配不同植物样本(如姜黄、马齿苋、何首乌、人参等)。

2. 生物制药——开发新型递送系统

利用植物外泌体天然靶向性,搭载化疗药物或核酸药物,提升疗效并降低副作用。

3. 化妆品与功能食品——抢占市场蓝海

开发外泌体修复精华、口服抗衰胶囊、雾化剂、鼻喷剂等高端产品;

结语:拥抱生物科技浪潮,赋能传统本草新生!

薄荷外泌体的发现与应用,是古老中药智慧与现代尖端生物技术完美融合的典范。同腾新创CEL-G®TFF Lab成功提取的高活性薄荷外泌体,突破了传统薄荷应用的局限,以“细胞信使”的身份,更精准、更高效地传递薄荷的千年健康能量。其在中西医理论框架下展现出的卓越抗炎、修复、调节、防护等多维功效,为化妆品、大健康、医药等多个领域带来了颠覆性的创新原料和无限可能!

1. Stanly C, Fiume I, Capasso G, Pocsfalvi G. Isolation of Exosome-Like Vesicles from Plants by Ultracentrifugation on Sucrose/Deuterium Oxide (D2O) Density Cushions. Methods Mol Biol. 2016;1459:259-69. doi: 10.1007/978-1-4939-3804-9_18. PMID: 27665565.

2. Thery, C., Witwer, K. W., Aikawa, E., ... & Zuba-Surma, E. K. (2018). Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. Journal of extracellular vesicles, 7(1), 1535750.

3. Zhang L, Hou D, Chen X, Li D, Zhu L, Zhang Y, Li J, Bian Z, Liang X, Cai X, Yin Y, Wang C, Zhang T, Zhu D, Zhang D, Xu J, Chen Q, Ba Y, Liu J, Wang Q, Chen J, Wang J, Wang M, Zhang Q, Zhang J, Zen K, Zhang CY. Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian LDLRAP1: evidence of cross-kingdom regulation by microRNA. Cell Res. 2012 Jan;22(1):107-26. doi: 10.1038/cr.2011.158. Epub 2011 Sep 20. Erratum in: Cell Res. 2012 Jan;22(1):273-4. PMID: 21931358; PMCID: PMC3351925.

4. Xiong Y, Song J, Huang X, Pan Z, Goldbrunner R, Stavrinou L, Lin S, Hu W, Zheng F, Stavrinou P. Exosomes Derived From Mesenchymal Stem Cells: Novel Effects in the Treatment of Ischemic Stroke. Front Neurosci. 2022 May 2;16:899887. doi: 10.3389/fnins.2022.899887. PMID: 35585925; PMCID: PMC9108502.

5. El Andaloussi, S., Lakhal, S., Mäger, I., & Wood, M. J. (2013). Exosomes for targeted siRNA delivery across biological barriers. Advanced drug delivery reviews, 65(3), 391–397.

6. McKay, D. L., & Blumberg, J. B. (2006). A review of the bioactivity and potential health benefits of peppermint tea (Mentha piperita L.). Phytotherapy research, 20(8), 619–633.

7. Grigoleit, H. G., & Grigoleit, P. (2005). Pharmacology and preclinical pharmacokinetics of peppermint oil. Phytomedicine, 12(8), 612–616.

8.Szabo, G., & Momen-Heravi, F. (2017). Extracellular vesicles in liver disease and potential as biomarkers and therapeutic targets. Nature reviews. Gastroenterology & hepatology, 14(8), 455–466.

9. Ju, S., Mu, J., Dokland, T., ... & Zhang, H. G. (2013). Grape exosome-like nanoparticles induce intestinal stem cells and protect mice from DSS-induced colitis. Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 21(7), 1345–1357.

10. Pegtel DM, Gould SJ. Exosomes. Annu Rev Biochem. 2019 Jun 20;88:487-514. doi: 10.1146/annurev-biochem-013118-111902. PMID: 31220978.

- 021-50826962

- sales@ttbiotech.com

-

江苏省苏州市太仓市昭溪路90号